高压氧综合康复治疗新冠病毒性脑病的体会【冰轮杯第五届氧与健康网络科普大奖赛参赛作品】

作者:陈晓青

单位:山西白求恩医院

急性坏死性脑病是小儿急性脑病的一种,病死率高,由Mizuguchi等在1995年首次报道,实际上自1979年以来,就有“丘脑对称性病变”的急性脑病的病例。近期,我院成功救治了一例新型冠状病毒引起的婴幼儿坏死性脑病,经过高压氧及康复联合治疗取得了满意效果。

5岁女童刘某某,因“意识障碍”14天,于3月9日救治于山西白求恩医院。

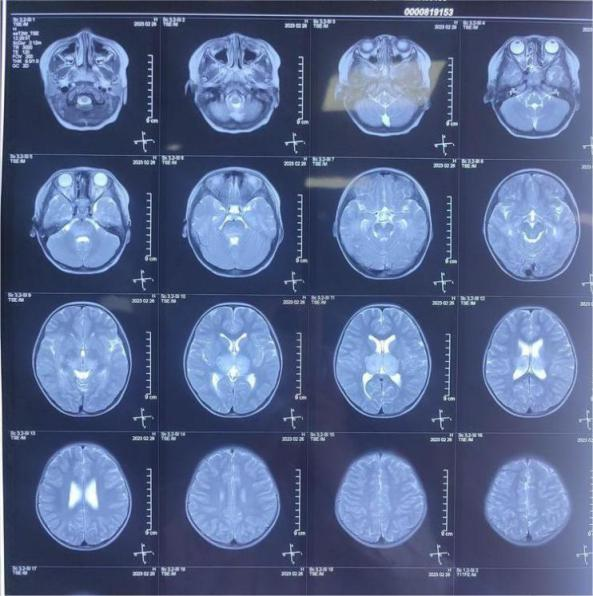

患儿于14天前(2023.2.24)因“发热1天,精神差半天,抽搐1次”在当地医院就诊。当时查体:浅昏迷、双侧膝腱反射活跃、双侧巴氏征阳性;结合新型冠状病毒阳性和脑脊液细胞数正常,蛋白明显增高;头颅MRI提示颅内多发异常信号;脑电图异常、背景活动异常,诊断为急性坏死性脑病。在该院住院期间予以甘露醇降颅压,甲强龙冲击抗炎(3天),丙种球蛋白调节免疫(2g/kg,5天),抗感染对症支持治疗。二周后,患儿病情稳定,但仍存在意识障碍。家属非常着急,为行高压氧治疗和后期康复治疗转入我院。

患儿入住我院时,意识障碍,刺激有痛苦表情,各种反射存在,处于浅昏迷状态。不能睁眼,不能听指令,无言语,四肢有不自主活动,可翻身,不能坐立,竖头不稳。鼻饲饮食,小勺进少量水,无呛吐,无发热、抽搐,无咳嗽等。胸片提示:支气管炎。查体:咽充血,双肺呼吸音粗。诊断:浅昏迷、急性坏死性脑病、应激性溃疡。

儿科和康复医学科积极配合,给予呼吸支持、甘露醇脱水、丙球、甲强龙治疗、抗病毒治疗、鸡尾酒疗法等对症治疗。同时,为患儿进行个性化高压氧治疗及康复护理方案。

于发病后第14天(住院后第2天)即3月10日,开始给予高压氧治疗、同时配合吞咽功能训练、神经肌肉电刺激、肢体功能训练及其他综合治疗。

首次高压氧治疗,压力1.3 ATA,稳压吸氧40分钟/次,出舱时患儿仍处于浅昏迷状态。

第2次高压氧治疗,压力1.6 ATA,稳压吸氧40分钟/次,患儿出现睁眼动作。

第3次高压氧治疗,压力1.6ATA,稳压吸氧调整为60分钟/次,1次/日,共做10次。

第4次高压氧治疗后,患儿有自主意识,呼之可应,可睁眼,可听指令,可发单音节字,可进行简单计算,四肢有自主活动。

第10次高压氧治疗后,患儿神志清楚,对答切题,可正常听指令,会说整句话,会唱儿歌,会做游戏,定位力正常,有计算力,四肢可自主活动,可翻身,可坐立,可竖头,可站立数秒,不能行走,大小便量正常。查体双下肢肌力5级,肌张力正常、腱反射正常。

患儿整体情况较好,家属要求出院,在门诊继续康复训练和高压氧治疗。

1、提高氧分压,增加血氧和组织氧含量。

2、提高氧的弥散率和有效弥散距离。

3、高压氧下脑血管收缩,脑血流减少,脑水肿减轻。

4、改善细胞有氧代谢,减缓细胞死亡。

坏死性脑病是病毒引起的严重神经系统并发症,已有一些相关报道,但新冠引起的坏死性脑病很少报道,目前没有明确诊断标准,但本病有以下特点:1、急性起病,病变进展迅猛;2、均有发热;3、均出现抽搐;4、发病0.5-3天迅速进入昏迷,浅昏迷多见;5、影像学有特征性的丘脑对称性损伤为主的多灶性病变。以上特点,能够支持病毒性脑炎所致的脑损伤(脑病)诊断。

病毒性脑炎为高压氧治疗适应症之一,已经得到国内著名高压氧医学及儿科专家的广泛共识,是值得信赖的综合治疗措施。

目前,多地“二阳”出现流行情况。如果孩子出现发热、抽搐、意识障碍等,家长及医生均需警惕坏死性脑病的可能。建议在积极完善头颅影像学等相关检查,病情相对稳定时,应尽早积极给予高压氧治疗及康复训练等综合治疗。以促进患儿更快的恢复意识和其他大脑功能,对于改善患儿预后具有特别重要意义。

最新动态

最新动态 图片新闻

图片新闻