科普文章|我们是怎么吃进食物的?一块食团的冒险旅程:吞咽的分期

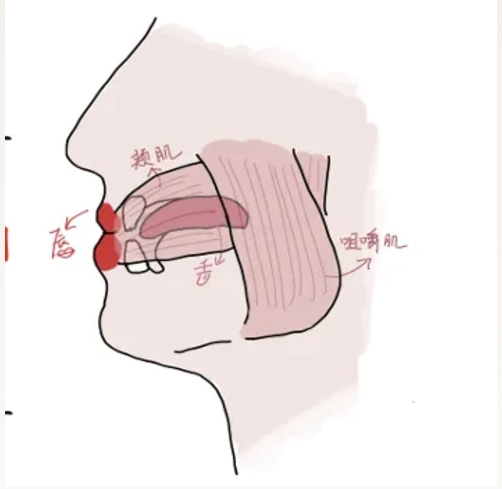

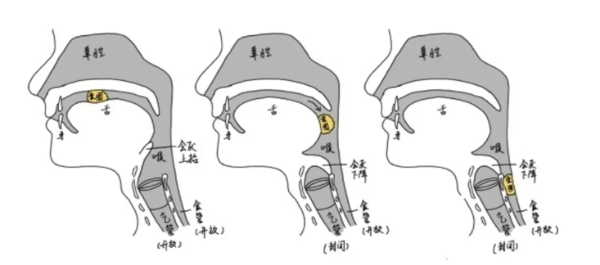

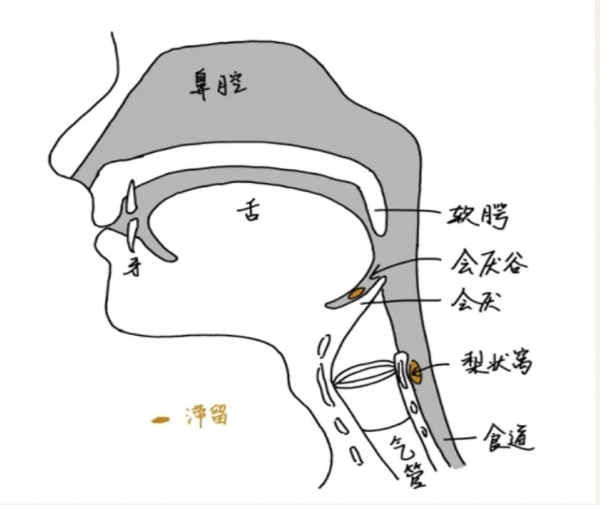

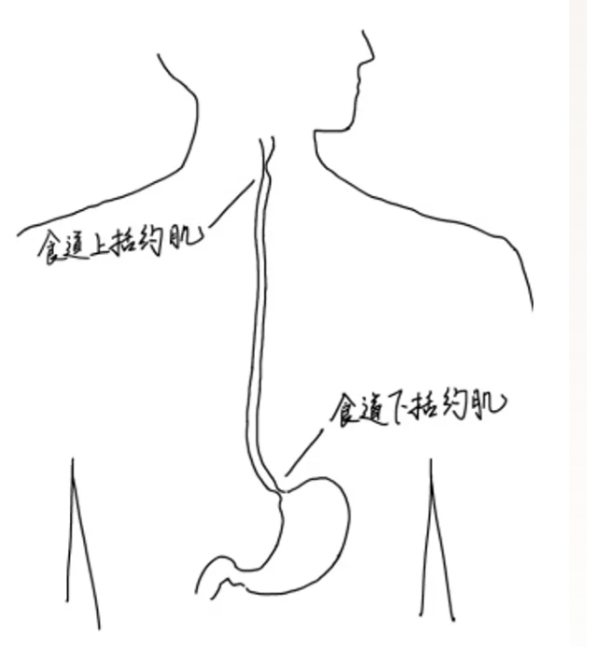

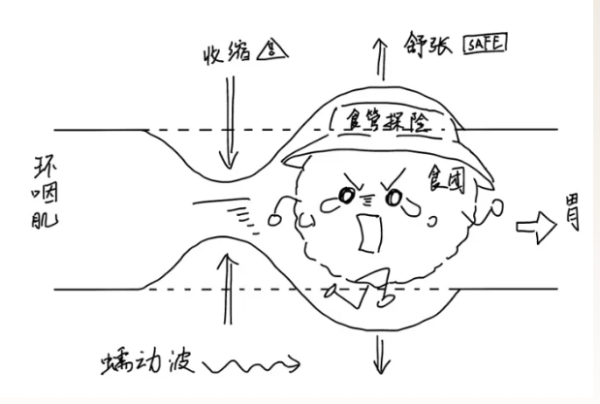

我们吃饭、喝饮料都需要吞咽,研究表明我们每天会吞咽至少900次。吞咽是一个将食物、液体或药物等从口腔传送到胃的过程,表面上看似平常无奇,实际上这是需要众多神经肌肉精准参与的复杂过程,这支训练有素的队伍不但把食物安全送到胃,同时保护好气道避免误吸和窒息,又不影响呼吸。 吞下食物是一个连续的过程,为了叙述方便,我们把吞咽过程分为口腔期前期、口腔准备期/口腔推送期、咽期、食管期等4个阶段,那么作为一个食团,是怎么在我们身体里进行旅行的呢? 当我们看到摆在餐桌上的美食,食物香味的时候会刺激唾液的分泌,视觉也会有相似的作用,“望梅止渴”说的就是这个现象。嗅觉和视觉冲击勾起我们的食欲进入进食的准备阶段。 (一)口腔准备期 口腔准备期是食物进入口腔至完成咀嚼的阶段。美食一入口,我们的下巴、牙齿和舌头等就开始精彩的咀嚼表演,它们分工协作,默契配合,在咀嚼的同时加入唾液,充分混合,形成有一定黏度、可吞咽的食团。 舌头的任务是负责品尝、操纵食物,为了让咀嚼顺利进行,还需要唇、舌根和软腭的配合。咀嚼时舌根和软腭紧密接触,将食物包绕在口腔中,既防止食物从口中漏到外面,又不让食物坠入咽部误入气管。 人们常常有这样的误解,认为咀嚼主要是牙齿的责任。事实上,如果没有舌头和颊的协助,牙齿将一事无成。在咀嚼的时候,颊和舌既对抗又协作,就像太极图里面的阴阳两方面。 在这过程中,分泌黏糊糊的唾液帮助形成食团,唾液中的淀粉酶、蛋白酶等酶类会立即投入紧张工作,开始分解食物。如果咀嚼时间长了,你是否觉得嘴里的饭有点甜味?那就是唾液的功劳。 (二) 口腔期推送期 在咀嚼完成形成食团后,我们柔软而有力的舌头将食团向后推进到进入喉咙进入口腔推送期。这个阶段时间很短,约1-1.25秒,主要依靠舌头推进,为了保障安全,需要软腭配合完成。 咽期是食团从喉咙运行到食管上部的阶段。当食团头部挤入喉咙时,马上触发吞咽反射,俗话说“开弓没有回头箭”,反射一旦开始就无法终止而开始一系列复杂的程序性活动,引导食物通过咽部安全地进入食道。 咽期大约1秒钟,为什么这个阶段时间这么短呢?当食物通过咽腔时,人体有自身保护机制,通过关闭气道,避免食团误入气管和肺,这是为了避免暂停呼吸过久造成的影响。 咽期虽然时间很短,但是要经过“咽喉”这个要道,因此非常重要。原因是在颈部这个位置,除了食管,还有气管,从解剖上看,在颈部食管和气管一后一前并行,食物从咽喉出发后去向很重要,如果走向气管,那么最终会到达肺,引起误吸。在此期间,会厌就像铁路上岔道口的扳道工一样,决定食团前进的方向。会厌是位于舌根后部软骨的树叶状皮片组织。它像树叶一样飘来飘去,说话或呼吸时,会厌飘向上开放喉腔;咽东西时,会厌则飘向下盖住气管。在吞咽食物时,会厌下降盖住喉头(气管的顶部),喉头又同时产生向上的反射性运动,从而有效地封闭气管的入口。 在食物的必经通道上还有个“梨状窝”,也称梨状隐窝,为什么说是“隐窝”呢?因为正常张口是看不到梨状窝的,该部位较隐蔽,平时是瘪的,在发声、进食或者喝水的时候,喉入口关闭,才临时性暴露出来,它会被我们关注是因为食物进入食道之前,要先经过两侧的梨状窝,有时会有较大的食物嵌顿此处。 食物经过喉咙、食管,最终到达胃。为了防止食物从胃到喉咙的返流,食道有上、下两道门把关,分别是食管上括约肌和食管下括约肌,在这两块肌肉的把控下,通常食管是关闭的,当食团过来时食管上括约肌构成的环咽肌才开始放松、开放,食团通过后,又回到一定程度的紧张状态。 有个词语叫“细嚼慢咽”,是有科学依据的。其中的“细嚼”发生在前面说的口腔期,通过“细嚼”不但可以磨碎食物、充分混合形成有利于吞咽的食团,而且碾碎的、经过初步消化的食物可以减轻胃肠的负担。“慢咽”发生在的是咽期,因为吞咽反射需要依赖感觉的,如果感觉减退,反应迟钝,在咽下速度很快的情况下,可能来不及反应,食物容易误入气管发生误吸和呛咳。 食团行进到食管期,会由环咽肌处送到胃。这段行程的长度约25cm,整个旅行过程大约需要8-20s。这是通过食管上1/3平滑肌和横纹肌的收缩产生的蠕动波,以及食管下2/3平滑肌的收缩实现的。这个过程就像机场的步行传送带,不需要你用心去搭理,自动就完成了。 通过了食管期,我们小食团的旅行就算完美收官了。接下去它就会在胃里被研磨、分解和吸收,为我们提供所需的能量啦,这就是我们吃进食物的过程。

姓名:黄隽霓,上海市浦东医院

审核:沈夏锋,主任医师,上海市浦东医院康复科主任,中国康复医学会科学普及工作委员会常委

最新动态

最新动态 图片新闻

图片新闻